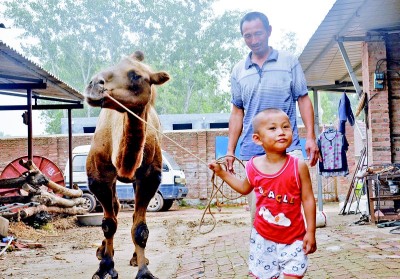

在这个普通的滩区村落,饲养着大大小小50余头骆驼,“沙漠之舟”成了这里群众的致富好帮手。几十年来,他们牵着骆驼,前往全省各地,靠流动照相为生,被人戏称为驼峰上的“影楼”。

50岁的张宗福是这个村第一个“吃螃蟹”的人。

1987年,头脑灵活的他借了500元钱,到内蒙古收购假发。在内蒙古遇见别人饲养骆驼,让张宗福突然有了“想法”:农村人没见过这样的大家伙,牵回来一个,大家肯定稀罕。

城里亲戚家有台照相机,他时常拿来试试手,也算会点摄影技术。思前想后,他觉得牵着骆驼吸引人,让大家骑上骆驼与它合影,是个挣钱的好门道。

和家人商量此事,却没有一个支持的,资金也没有凑够,前去内蒙古买骆驼的事儿搁置了下来。

1990年,不甘心的张宗福拿出自己的家底,又贷款1000元,只身前往内蒙古,花了1000元买来一头骆驼。然而牵着骆驼无法坐车,如何回家,成了摆在面前的一道难题。

几千里路程,张宗福只能牵着骆驼步行,自己一天伙食不到1元钱,还得给骆驼买上5角钱的玉米。张宗福告诉记者,骆驼喂不饱就走不动路,情愿自己少吃点,也得花钱给骆驼买饲料。晚上住店,别人嫌骆驼脏不让入住,疲劳的他把骆驼往腿上一拴,躺在路边休息。

两个月后,身心俱疲的张宗福牵着骆驼终于回到家乡。让他意想不到的是,带回来的骆驼3天没牵进家门:村里老老少少过来看骆驼,骆驼就一直拴在外面。

“看到这情况,当时俺就想着这事儿能成!”村里人还在惊奇于没见过的“沙漠之舟”,张宗福就借钱跑到城里买了台照相机。

从此,他以骆驼为“引力”,走村串户,吸引好奇的人们骑上骆驼照相留念。要到哪里给当地村民拍照,刚进村口,他便拿起铜锣,边走边敲,清脆响亮的锣声引起村民的注意。一周外出6天拍照,周末搭车去城里的照相馆冲洗照片,一年下来收入丰厚,自己的日子也越过越红火。

1996年,一场洪水使鄄城县沿黄乡镇受到影响,村庄被围困,庄稼被淹没,房屋倒塌。“地里水深两米,一地好庄稼,忽然一场水就没了。”张宗福说,农村人就指望着土地,当时还在黄河滩内居住的他们,对生活充满了忧虑。

第二年,在政府的帮助下,他们村搬到了滩外,不再担心水灾,更坚定了张宗福牵着骆驼外出谋生计的信念。每年8、9月份牵着骆驼外出,次年5月回来,山东、河南的每一个城市,都有过他的足迹。外出代步工具从自行车到摩托车,最后换成现在的机动车。随着生活水平的提高,生意也不错,最近几年,一年收入近10万元。家门口停的轿车,就是去年刚花9万多元购买的。

看着张宗福家日子红火了,村里的群众也想跟着学学。他们找到张宗福家,求他帮忙去买骆驼,他都一口答应。多的时候,村里有几百头骆驼,大家都像他一样牵着骆驼外出营生。

2001年,在张宗福的帮助下,同村的苏福现买了头骆驼,跟着他在河南开封干这个。看着央视的记者从家里一直跟踪采访到开封,苏福现觉得这个 “买卖”还可以。经过多年的努力,苏福现已经建起两层小楼。

文/图 记者 张 啸 通讯员 丁松秋