李培武,男,1961年11月生,山东省菏泽市成武县大田集镇杨道堌村人,我国著名农产品加工与贮藏学家(农产品质量安全)。1978年毕业于山东省成武县第五中学,1982年毕业于山东农学院农学系,获农学学士学位,1986年毕业于南京农业大学农学系,获农学硕士学位,2007年毕业于华中农业大学园艺林学学院,获博士学位。2019 年当选为中国工程院院士。现任国家农业检测基准实验室(生物毒素)、农业农村部生物毒素检测重点实验室和油料产品质量安全风险评估实验室(武汉)主任,兼任农业农村部农产品质量安全专家组生物毒素组组长,GCIRC理事和FAO/WHO JECFA专家等学术兼职。

他长期从事粮油质量安全研究,在粮油生物毒素检测与控制方面取得重要成果,对我国粮油质量安全做出了重大贡献。他创建的黄曲霉毒素高灵敏检测技术达国际领先水平,提升了我国粮油真菌毒素监控技术水平;创建的生物毒素硫甙及特异营养成分系列检测方法,被采纳为国家或行业标准,解决了油料特异品质检测的难题;创建的双低油菜全程质量控制技术及标准体系,被农业农村部确定为全国主推技术,对我国双低油菜标准化生产起到重要引领作用,提高了双低油菜产品质量控制水平;主持的国家粮油质量安全风险评估研究成果被国务院相关部门采纳,提升了我国粮油国际贸易的主动性,增强了话语权。以第一完成人获国家技术发明和国家科技进步二等奖3项,湖北省技术发明一等奖1项;中国发明专利42件,欧美日等专利11件;制定国家和行业标准40项;以第一或通讯作者发表论文255篇,其中SCI收录111篇,主编或参编著作12部;建成国家及省部级创新与推广平台4个,推动了农产品质量安全学科发展。他先后荣获全国农产品质量安全先进个人、国家百千万人才工程国家级人选、全国优秀科技工作者、全国农业先进个人等称号,2018年农业农村部授予中华农业英才奖;带领的团队荣获中华农业科技优秀创新团队奖。

采访李培武,很难,因为他很忙。

采访李培武也很享受,因为他的每一句话都是心底透出的光,闪烁着他科技报国的初心与使命、科研人生的精彩及辉煌。

恰逢这位新当选的中国工程院农业学部李培武院士进京开会之际,2019年1 2月24日记者赶赴北京,在中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所见到了他。利用会议前后的零星时间,李培武院士见缝插针,安排座谈,娓娓道来,热情耐心地接受了本报记者的专访。

人以食为天,食以安为先,食品安全的源头在农产品,粮油又是基础。李培武就是这个领域科学研究的领军人,他30多年如一日奋战在科研、生产与检测一线,他品德高尚,治学严谨,凝心聚力,攻克难关,推动我国农产品质量安全学科从创建到逐渐发展壮大,为提高我国粮油质量,保障粮油食品安全做出了突出贡献。

丹心报国献科研 立足产业破瓶颈

1986年7月,李培武从南京农业大学研究生毕业后,分配到中国农科院油料所工作。其间,他多次放弃丹麦、芬兰、德国等国外大学和研究机构的邀请与挽留,以拳拳赤子之心扎根我国油料质量安全事业。为做好九五国家油料科技计划,1994年底,李培武按照单位要求,依然婉拒导师Hilmer Sorensen 教授热情挽留,离开学习工作两年多的丹麦皇家农业大学,按期回到祖国,走向油料科技工作岗位;1999年7月他又放弃了在赫尔辛基大学攻读博士学位的机会回国工作;2009年他再次放弃了在德国联邦油脂研究所工作的邀请,毅然回到中国农业科学院油料作物研究所工作。

李培武始终坚信:自己的事业在祖国,科学没有国界,但科学家有自己的国籍。他要把自己朴实的爱国主义情怀,诠释在回国踏实工作的点滴行动上,谱写在提升我国粮油质量安全水平的一项项科技创新成果中。

油菜是我国主要的油料作物,但油菜籽中硫甙有致毒性,芥酸易诱发心肌脂肪沉积,影响健康。为降低硫甙和芥酸,20世纪80年代我国开始全面发展低芥酸、低硫甙(双低)油菜。20世纪90年代,由于我国双低油菜与普通油菜混种、混收、混加现象严重,产生了优质菜籽产品既卖不出优价也无法优用的尴尬局面,农民双低油菜生产积极性受挫。

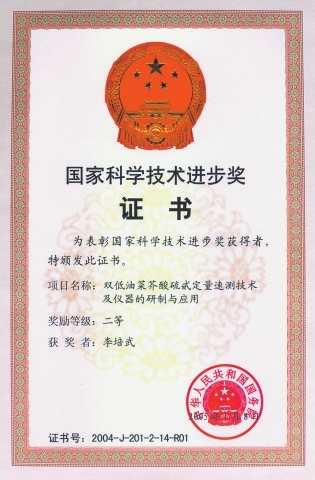

面对产业重大需求和挑战,李培武带领团队连续开展油菜质量安全检测与普查监控研究,系统研究双低油菜品质生理,研制出双低油菜速测技术和芥酸硫甙速测仪,创建了双低油菜全程质量控制技术,并成功实现标准化,破解了双低油菜产业发展中质量控制的系列复杂技术难题,被列为全国油料主推技术,成果在苏、皖、赣、鄂、湘、川等我国油菜主产区广泛应用,提高了我国油菜产品质量控制技术水平,促进了双低油菜行业科技进步,分别于2004年和2008年荣获国家科技进步二等奖(第一完成人)。

“因为当时缺少定量速测鉴别技术,导致双低油菜与普通油菜混种混收,制约双低油菜优质优用。”李培武介绍,经过艰苦的科研攻关,他终于发现了生物毒素硫甙外源酶显色机理,创建了硫甙芥酸速测方法,制定了国家标准,极大地提升了我国油菜质量安全检测技术水平。他发明研制出的速测仪获批国家重点新产品,与此前氯化钯法相比,不仅能定量检测,而且时间从150分钟缩短至15分钟,成功突破了菜籽硫甙和芥酸快速检测的难题。这些技术成果很快就被采纳为行业标准和国家标准,在鄂、湘、川等11省油菜产区用于双低油菜种子及菜籽收储鉴别,成为该时期主要的快速检测技术,改变了这一时期双低油菜与普通油菜混种、混收、混合加工的状况,推动了双低油菜优质优用与产业发展。

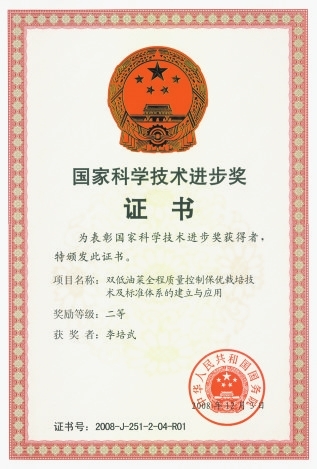

“二十世纪末,传统油菜生产技术还达不到双低油菜质量控制的要求,陷入硫甙芥酸达标难、双低菜籽合格率低的困境。”李培武回忆说,“针对产业难题,我提出了全程质量控制标准化思路,带领团队系统研究双低油菜品质生理与环境互作机理,持续开展全国油菜质量监测,探明了油菜从种子到商品菜籽生产过程硫甙芥酸升高的变化规律,为全程质量控制提供了理论依据。”根据产前、产中和产后质量控制技术,李培武带领团队制定了行业标准19项,由农业农村部发布实施;创建了双低油菜全程质量控制技术及标准体系,被农业农村部确定为全国主推技术,引起全国油菜产区重视。在苏、鄂、川等13省种子管理、农技推广和收储等部门应用,推进了双低油菜标准化生产,提高了我国双低菜籽合格率和质量控制水平,取得显著社会经济效益。

放眼国际攀高峰 热血攻坚创佳绩

黄曲霉毒素是人类迄今发现污染农产品毒性、致癌性最强的一类真菌毒素,粮油奶产品最易受到污染,威胁食品消费安全及国际贸易,亟需建立高灵敏现场检测技术。但是,由于毒性极强,免疫活性位点不明、杂交瘤极易衰亡丢失、抗体亲和力低,长期以来检测灵敏度低的问题一直是国内外研究热点和难以攻克的国际难题之一。

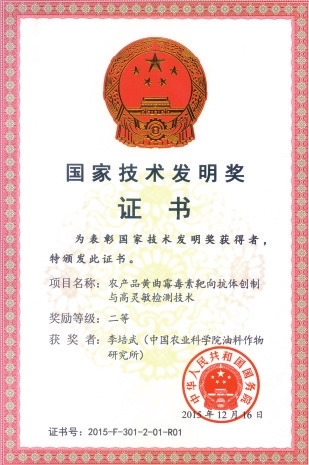

李培武提出高灵敏免疫检测思路,带领团队历经15年的持续艰苦攻关,深入研究高灵敏识别机理,发现了黄曲霉毒素分子免疫活性位点及其对抗体亲和力的靶向诱导效应,能使抗体亲和力提高一个数量级,为抗体创制奠定了理论基础。探索出以靶向诱导、半固体培养和梯度筛选为核心的抗体创制新途径,使杂交瘤阳性率提高30倍,亲和力由108提高到109 L/mol。李培武带领团队创制出曲霉毒素B、G、M族及赭曲霉毒素、呕吐毒素等粮油其他真菌毒素单抗、基因重组与纳米抗体,构建了抗体资源库,取得了我国粮油主要真菌毒素高灵敏免疫检测核心材料的突破。

随后,李培武成功发明了黄曲霉毒素抗体—铕标探针,创建了免疫时间分辨荧光、纳米金和荧光增强等高灵敏现场快速检测技术,并研制出高灵敏试剂盒、亲和柱及荧光检测仪、单光谱成像和时间分辨荧光检测仪等系列产品,开发出了27种试剂盒和3种检测仪,实现了产业化。与酶联、凝胶亲和等同类技术相比,灵敏度提高10倍以上,检出率同比提高50%以上,被采纳为我国行业标准。在中央储备粮库、粮油工贸、海关口岸、蒙牛乳业等主要领域单位和鄂、鲁、豫等22省市的国家粮油风险监测与风险评估中广泛应用,解决了黄曲霉毒素检测灵敏度低的技术难题,提高了我国粮油质量安全水平,减少了污染损失,取得了显著的社会经济效益。

“如今,这些研究成果广泛应用于农产品领域及食品、饲料等领域原料及产品监控,确保及时发现毒素污染,降低了毒素进入食物链的风险,有效保障了食品安全。”李培武自豪地说,这不仅打破了国外长期技术与产品垄断,部分产品还销往美、印、巴、斯等国,解决了粮油等农产品从农田到餐桌各环节全程控制毒素现场快速检测与筛查的技术难题,推动了农产品质量安全从终端产品到全程科学管控的技术跨越,使我国跃居本领域国际领先行列。2015年该项成果获国家技术发明二等奖(第一完成人),李培武也因此受到习近平总书记的亲切接见。

聚焦难点再创新 振兴产业促发展

油料是食用植物油、植物蛋白和蛋白饲料的重要来源,除富含脂肪酸外,还含有植物甾醇、白藜芦醇、芝麻素等其他特质营养成分。发掘和利用特异品质,是我国油料由高产量向高质量战略转变的关键。随着农业结构供给侧改革和乡村振兴战略的实施,油料产业因其高附加值迎来了快速发展的大好机遇。然而,由于油脂分子结构类似、特质营养成分含量低富集难、品质参数种类多,长期以来油料质量仅能检测含油、蛋白等宏量常规品质指标,而对特异品质检测灵敏度低、技术落后、标准匮乏,油脂分子只能水解后测定脂肪酸,导致食用植物油脂优劣与真假难辨,品质难以评价,严重制约油料品质提升与产业增效,阻碍高质量发展。

新时代,如何面向现代农业主战场,如何满足农业高质量发展国家重大需求?如何在质量兴农、绿色兴农、促进乡村振兴战略道路上取得新的突破?近年来李培武带领团队提前布局,反复凝练研究方向,围绕油料中植物甾醇、白藜芦醇、芝麻素等特质营养成分的发掘和利用开展先导性研究,取得了重要突破,发现了油脂离子树裂解规律,创建了特异营养成分检测方法与标准,提高了油料油脂营养品质检测技术水平。

据了解,他们先后发现植物油分子离子树裂解规律,明确一级离子确定分子式,二、三级离子确定脂肪酸组成及位置,创建植物油分子原位识别检测技术,破解了此前植物油只能测脂肪酸、难测油脂分子的国际难题,攻克了制约油料品质提升与产业提质增效的关键核心技术;研制出纳米富集与生物识别新材料,探明堆叠效应等富集机制,创建了甾醇、木脂素、辣椒素等精准检测技术,灵敏度较原有色谱法提高10倍以上;开发出油料多模型共识集群算法,使建立的近红外品质筛查技术准确度明显提高。在此基础上,李培武带领团队构建了特异品质检测技术标准体系,在油菜、花生、芝麻等主要油料脂肪酸改良、生产、收储、加工、流通、食用油监管与检验检测及特质功能产品研发等领域推广应用,大大提高了油料油脂营养品质,推动了油料产业的提质增效,为我国油料由高产量向高质量的战略转变提供了强有力的关键技术支撑。

科研协作建平台 传道授业育英才

深知农业科研领域协同创新重要性的李培武,坚持致力于建立创新平台、团队与推广基地,为全国粮油质量安全检测与国际贸易提供了重要技术支撑。长期深入粮油生产、收储加工及检测一线推广新技术,在鄂、鲁、豫等主产省开展技术指导与培训,李培武深受基层欢迎,赢得高度好评。

“我牵头组建了国家农业检测基准实验室、农业农村部生物毒素检测重点实验室、国家粮油检测示范推广基地和国家农产品安全检测与控制技术成果示范推广基地。” 李培武告诉记者,他联合全国30余家优势单位,连续8年牵头完成了国家粮油产品质量安全风险评估重大专项,组建风险评估团队,拓展研究领域, 摸清了我国主要粮油产品质量安全风险隐患,探明了危害因子消长变化规律,绘制出的全国花生、油菜等粮油毒素污染消长动态分布地图,为监管与防控提供科学依据,促进了我国粮油产品质量安全的科学精准监管。

李培武带领团队持续研究进口粮油质量安全问题,及时发现了进口粮油风险隐患, 2016年他主持的粮油产品质量安全风险评估结果得到农业农村部和国务院相关部门采纳,提升了我国油菜、大豆等进出口国际贸易措施的针对性和主动性,增强了国际谈判话语权,为应对国外冲击、保障国家食品安全做出突出贡献。

作为国家级科研院所农产品质量安全研究创新团队首席,李培武以顶天立地为目标,积极主动开展协同创新与国际合作,带领团队与美、加、德、意、丹、日、韩、泰等国建立了密切的合作关系,创建了中-德和中国-ICRISAT国际联合实验室和欧盟地平线计划(H2020)国际真菌毒素检测技术培训基地,成功举办9届粮油质量安全与风险控制国际研讨会,李培武还多次作为我国及FAO亚洲专家代表出席JECFA、CAC等国际会议。

作为首批入选我国农产品质量与食物安全专业的博士生导师,李培武格外注重人才培养和团队建设。治学严谨、品行端正的李培武先后培养博士22名,其中张道宏博士论文获全国百篇优秀博士论文提名奖,王妍入、杨青青等3篇博士论文获中国农业科学院优秀博士论文奖。在李培武的带领下,团队已培养出十多名研究员、副研究员和高级实验师、高级农艺师等优秀创新人才,形成了年龄、职称、专业搭配合理具有竞争力、创造力的创新团队,并先后获得中华农业科技奖优秀创新团队、湖北省红旗党支部、农业农村部创新团队、中国农科院青年文明号等荣誉称号。 (本版图片均为资料片)

记者 訾本红