正值酷暑季节,炎热难当。路两旁目光所及,是清一色的玉米,青枝嫩叶,迎风招展。笔者从张湾镇出发,沿刘民路向南行走,经双庆路一路向西,经过一段坎坷不平的乡间公路,就到了老人所居住的后冯小学。

此时,正是课外活动时间,校园里到处是活波可爱的学生。在老师的引导下,我们来到了教室西边的一个车棚边,只见一位满头白发的老者,支着马步,右手拿着一个绑着木棍、画着唐僧模样的纸片,左手的木棍绑在唐僧的手上,由于纸片在人物的关节之间都用细线连了起来,因此,只要左手和右手配合着活动,人物就“活”了起来。

这时,只听老人说道:“拿人子的时候,要两眼平视,将台词和故事梗概牢记于心,根据剧情的发展变化决定人物的出场顺序和动作表情。像唐僧是老生,就只能稳稳当当地走,甩袍撩袖,斯斯文文地唱,孙悟空是武生,他上来就要先翻跟头……”说着,老人放下唐僧,从桌子上拿起一个画着孙猴子的纸片,右手一抖,孙猴子就翻起跟头来。一旁的孩子们认认真真地听着,随后,在老人的指导下,这些孩子们也拿起纸片比划起来。

据老师介绍,眼前这位头发斑白的老人就是冯守坤,国家级非物质文化遗产定陶皮影的第六代传人。为了把这一宝贵的文化遗产传承下去,冯守坤利用自己给学校看大门的机会,用纸片剪了人物的模型,有空就教学生们皮影戏。

纸剪的西游记人物已让孩子们十分入迷,真正的皮影戏人物又是怎样的呢?

从学校西去不远,临近街道的一处普通农家院落,就是冯守坤的家。在冯守坤的家里,老人打开箱子,向笔者展示了被他视如珍宝的几箱子各式各样的皮影戏人物。

老人说:“听老辈人说,要表演皮影戏,拿人子之前要洗手,对待每一件皮影都要尊敬,逢年过节还要为他们摆供,以祈祷演出顺利,财源滚滚。”

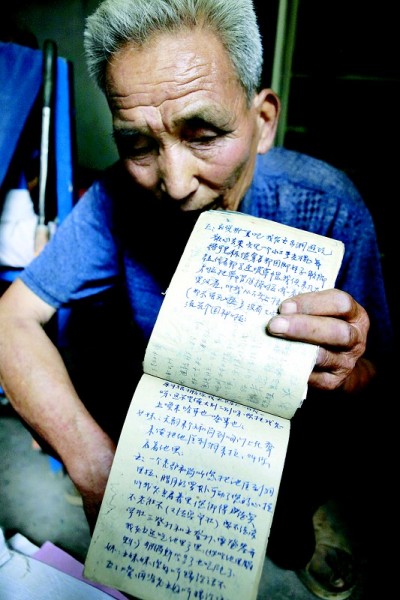

笔者发现,冯守坤老人的皮影人物的身子和头是分开存放的。在一个小箱子里,存放的全部是皮影人物的头,在另一个箱子里存放的是各式皮影人物的身子。随便拿起一件皮影人物,笔者发现都是艺术的精品。那高超的刀刻手法,美轮美奂的人物造型,令人爱不释手,叹为观止。更令人想不到的是,这种皮影造型还有透视效果,在阳光的照射下,皮影戏人物、动物的内部层次是那样清楚。

为了让笔者过一把皮影戏的瘾,老人把唐僧师徒四人和几个妖魔鬼怪的身子和头安好,就在他家一个用桐油油过的屏幕上表演起来。老人先是拿起那些龙、狮子、虎豹等妖魔鬼怪在屏幕上狂舞,乌烟瘴气,嚣张霸道。接着,唐僧师徒四人和马儿一块儿出场了。妖精不断地设计,挑逗唐僧,孙猴子和八戒、沙僧配合,力战群魔。刀枪对打,拳打脚踢,快如闪电,雷霆万钧,杀气逼人。笔者仿佛透过屏幕,穿越千年,来到了冷兵器时代的古战场,听到了那震天动地的厮杀声、声若打雷的擂鼓声。再看屏幕前的冯守坤老人,支着马步,探着身子,目不斜视,嘴中念念有词,双手拿皮影,在屏幕上上下左右游走,仿佛在表演独人舞。一场表演下来,老人的衣服都湿透了。

谈起皮影戏的传承和发展情况,冯守坤老人说:“我从小就跟着父亲演皮影,跑遍河南、河北等周边十多个省市。过去一说演皮影,人山人海,有的老百姓还撵着看。人家给准备的饭好,给的钱也多。电影、电视一流行,皮影就不行了,没人看了。”言谈中,老人一脸的无奈。

谈到皮影戏的传承情况,冯守坤老人说:“俺村也有一些人会表演皮影戏,但没人愿意在家跟我传承皮影。现在是经济社会,不挣钱没人干。”

据了解,为了使定陶皮影传承下去,近年来,定陶县进一步明确皮影戏保护的工作目标和措施,拨付专项资金,为传承人和传承基地提供更好的生存环境,先后录制了《定陶皮影的春天》、《落满尘土的皮影》、《定陶皮影:光影间跳动的精灵》等专题影像资料,组织老艺人对定陶皮影戏传统剧目进行排练、录音、录像工作,并对所有唱词、曲谱进行整理、记录、备案,还为皮影戏团添置了幕布、音响、演出服装以及各类道具,组织他们走进省市大剧院参加各类文艺演出。张湾镇还投资5万多元为剧团购买了一辆演出车辆,每逢节庆和重要的文艺活动,都组织皮影剧团上台演出,千方百计为皮影剧团提供一个展示自己的平台。

“我现在惟一的心愿,就是将皮影传下去。”今年已经78岁高龄的冯守坤说。前一段时间,一场大病让冯守坤老人住了2个多月的院,更加令他感到了传承定陶皮影的紧迫性。目前,冯守坤老人的老伴患有脑血栓,生活不能自理,他本人也没断过药。尽管如此,老人传承定陶皮影的决心不减。

文/通讯员 张广亮 图/记者 周东伦