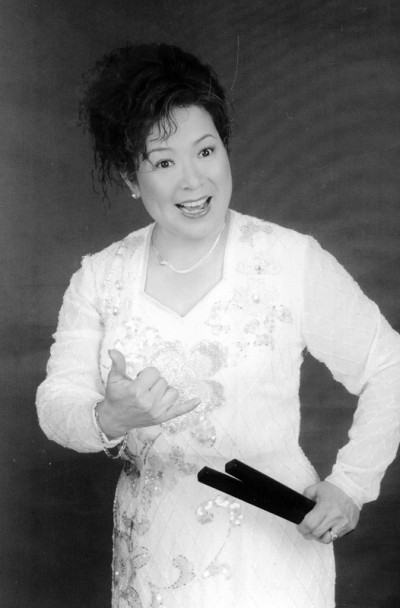

在高手云集的河南坠子之乡,刘瑞莲以一曲 《慈母泪》为我省一举夺得坠子曲目金奖。

每年的农历正月十三河南各地以及安徽、河北、山东等省成百上千的民间曲艺艺人,负鼓携琴,汇聚马街,说书会友,弹唱献艺。这就是绵延600多年而不衰、被称为中国文化史上一大奇观的“马街书会”。

2008宝丰马街书会全国鼓曲唱曲邀请赛,由中国曲协、河南省文化厅、平顶山市人民政府等主办。

当日,来自北京、河南等12个省(区、市)的27个曲艺演出团体的61名演员,分别表演了乐亭大鼓、苏州评弹、黄梅大鼓、北京琴书、二人转、单弦、河南坠子等20个曲种的27个节目。

一个敢在“坠子窝”马街书会叫板争冠的人,必有过人的艺术功底。让我们一起走进刘瑞莲的艺术世界。

接受记者采访时,刘瑞莲说,艺术需要有“反叛”精神,在“斗争”中创新。

一世“情缘”

上世纪60年代初,在菏泽每当河南坠子的唱腔在露天剧场响起,总有一个三四岁的小女孩听得入神,她就是如今我市著名坠子演员——刘瑞莲。

童年痴迷学艺并登台,少年在省里多次获得大奖,青年红透曲艺界、中年出书、灌唱片授徒,这几句话概括了刘瑞莲的坠子“情缘”。

“菏泽曲艺队解散后,我被安排在生产资料公司看大门,名义上看了20年,其实我和坠子一天也没有分开,上到首都北京、省城济南、下到菏泽各县、乡镇,只要有演出、有比赛我一个也没拉下,别人盯的是‘钱’,我盯的是‘演’。我丢不下观众,观众也舍不得我。你想想,你与观众一天都没分开,与时俱进不也就‘化’在其中了吗?”

2月25日下午,窗外飘着春雪,在菏泽艺术馆一间没有空调的办公室里,刘瑞莲豁达地和记者面对面。她说,她出生在曲艺世家,外公外婆都是老坠子艺人,父亲曾是贵州豫剧团知名演员,母亲刘桂梅更是在当地很有影响的老坠子艺人。受家庭熏陶,刘瑞莲六岁开始登台演出,16岁时她就获得了多项省级大奖,人称“小老艺人”。也就是从那时候起,刘瑞莲就开始着力于自己的艺术事业,年轻时每天练功五六个小时以上,直到现在仍每天练功2小时。她说唱坠子要求“一招鲜”,无论是唱腔、吐字、发音,一开口便要抓住观众。正由于她起早摸黑勤学苦练,终于练就了一副音域宽阔、独具韵味的唱腔。

刘瑞莲告诉记者,几十年来自己唱过了大大小小百余个段子,有很多都是自己创作的作品。她说自己是一个开朗的人,却喜欢创作悲剧、抒情的作品,比如《寸草心》、《王二姐思夫》等。去年,她的专著《刘瑞莲中短篇坠子集》出版发行。

创新求变

“河南坠子又叫坠子书、王琥坠、渔鼓坠,据前辈老人讲,它产生于上世纪初,是在流行于鲁西、豫东一带的莺歌柳书和渔鼓道情的基础上发展起来的,但影响很大,是在全国都具有影响的曲种。”刘瑞莲介绍。

“每每自己的作品被注上‘河南坠子’这个字眼我有时就很伤心,尽管坠子为我带来的无限的荣耀,为什么没有山东坠子呢?”据刘瑞莲介绍,河南坠子有中路坠子、西路坠子、东路坠子之分,中路坠子以硬弓大调、字清梆稳、高亢明朗、朴实雄壮见长;北路坠子即乔派坠子以俊巧俏脆、优美圆润、活泼欢快取胜;东路坠子则以浑厚深沉,抒情细腻、旋律跌宕,韵味纯厚(不带脚梆)为特点,她的风格属于东路坠子。

刘瑞莲是一个喜欢创新、大胆革新的人。她认为河南坠子本身也是在发展变化着的,已经形成了多种不同的风格。以山东为例,随着乔派坠子的崛起,山东的河南坠子得到了空前的发展,并造就了徐玉兰、郭文秋、谭金芳和谭金秋等一批闻名全国的著名曲艺艺术家,仅我市就一大批很有成就的艺术家。东明的李忠霞、孙殿坤、孙志恩、李巧云,曹县的张忠华、张衍寿,定陶的周保瑞、朱金荣等很多艺人都是唱着自己的原创作品,表演形式上添加了很多曲艺元素,风格上不再拘泥于原有的形式,并取得了很大的成就,完全形成了独特的山东风格。

刘瑞莲介绍说,山东的坠子,在上个世纪五六十年代最为风光,郭文秋等著名艺人多次晋京,向中央领导汇报演出并获得赞赏。省内各地曲艺队中都有不少坠子演员,业余坠子也很多,那时为看场坠子,不少农民都不惜徒步几十里。刘瑞莲还谈到,既然河南坠子作为非物质文化遗产被保存,所保存的就是这种独特的风格,而已经不同于这种风格的坠子就应该有资格作为另一种文化风格被重新命名。她说她盼望着山东坠子这一称谓的早日到来。

山东省曲艺家协会主席孙立生给予了刘瑞莲很高的评价,她说当下山东演唱坠子开口能将人“黏糊住”的除了菏泽的刘瑞莲还能有谁!老曲艺表演艺术家赵铮老师生前也曾对山东曲艺界领导说起刘瑞莲,她说:“我的很多学生都是白天听我讲课,晚上听刘的唱片。”

刘瑞莲认为,没有什么东西一成不变,曲种的差别在于唱腔差异。她坚持勤求古训、博采众长。久而久之,台上台下的人们接受了她的创新。

继承而不泥古,创新而不离宗。刘瑞莲认为,在传承中创新才能使一门艺术保持活力。“这需要对前人勇敢反叛、斗争和不妥协。虽然这个过程很痛苦,却是必须的。”

因为创新,她演唱的坠子更“鲜活”、更贴近生活了。

希望犹存

和其他传统曲种一样,坠子面临观众流失、演出水准下降、后继乏人等问题。

真的没有人在关注戏曲吗?这是刘瑞莲一直回旋在大脑中的疑问,随着娱乐业的发展,越来越多的人开始在远离戏曲,越来越少的人会再去从事戏曲事业,特别是并不占主流的地方曲艺,在随着老艺人的离去而濒临危境。可有一些人离不开戏曲,比如城里上了年岁的老年人,比如农村的老人、妇女。“我每一次出去打地摊演出,都是人挨人、人挤人,我一年能演出200场,场场都是这样。这也是我不愿离开这个舞台的原因,菏泽百姓爱听坠子,喜欢坠子,我就有责任把它唱下去。”刘瑞莲执着地说。

在谈到媒体对戏曲的关注程度时,刘瑞莲谈了自己的看法,她说,媒体现在更喜欢主流的戏曲形式,比如豫剧,常看电视就会发现本地区的坠子、大平调等曲艺上台机会很少,她呼吁菏泽媒体应该多关注、多保护一些富有本地特色的曲种。

刘瑞莲谈到现在培养一个曲艺后人特别特别难,自己曾发现了几个好苗子,却大都因为吃不了苦而不得不放弃了。社会重视程度也不够,目前常年跟她的只有一个徒弟。

尽管身处困境,但刘瑞莲对坠子前景抱有希望。

她说,坠子是经过百年磨炼沉淀的瑰宝,总有一天会重新吸引越来越多的大众。 本报记者 张红艳