“大家可以近距离看一下,在那么小的半个核桃壳里,居然可以塑造出如此精致的多个人物,真的很震撼。”在我市参加央视《魅力中国城》竞演启动仪式上,主持人拿着李效普的微型核桃面塑,向现场观众展示。

今年36岁的李效普,是牡丹区小留镇李公珍村人。

“小时候因为家里条件有限,不能和现在小孩一样买很多玩具,每当我受委屈哭闹的时候,爷爷就拿胶泥捏成小人哄我玩。”李效普告诉记者。

看着爷爷三五下变魔术似地把胶泥变成玩具,小小年纪的李效普觉得既神奇又好玩,同龄的孩子都喜欢在外面玩,而他的爱好则是拿块胶泥在家里捏来捏去。

大概六七岁的时候,村里来了一位老人叫卖面塑,第一次见到五颜六色各种形态的小面人,李效普被吸引住了,他跑回家拿来五毛钱的零花钱,买了一个“关公”形象的面人。

回到家后,李效普对小面人爱不释手,拿在手上反复摆弄,拿着胶泥学着样子捏了起来……

为了生活和学习,李效普去了北京,业余时间,他也没有放下对面塑的热爱。他一边在餐厅做面点工,一边抽时间去各处看艺术展览,开始认识了面塑界里的一些专业人士,得空就向他们请教。

“那时候忙完工作,晚上别人都休息了,我常常一个人捏面人到凌晨一两点,第二天再爬起来去餐厅上班。”李效普告诉记者。

他的努力没有白费,有一天,正在午睡的李效普被叫醒,得知自己在展厅的作品被几个年轻外国人询价,并以350元买走,李效普兴奋了,多少年的心血和汗水,终于得到了肯定。

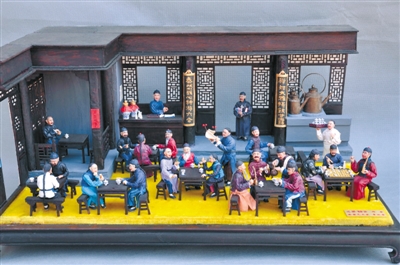

此后的几年时间里,李效普潜心揣摩面塑艺术,进入一家文化公司专门从事面塑艺术研究与创作,虚心向行家里手学习,吸取众家之长,技术也日臻成熟。他先后创作出《八仙过海》、《水浒》、《红楼梦》等传统题材的作品。其作品《老北京市井人物》,是一组实景群雕面塑,再现了晚清时期老北京的生活场景,深受国内外人士喜爱,在首届民博会上,荣获第五届中国民间文艺最高奖“山花奖”——民间工艺优秀奖。

功夫不负有心人。2003年,中央电视台东方时空栏目组对其进行采访,并通过专题片《传人》向全国观众介绍了勤奋好学的李效普及其面塑作品。2005年,李效普加入了中国民间文艺家协会,2007年,参加央视“面塑超人”大赛并获得佳绩。李效普的名字开始被很多人熟知……

现在的李效普,还有一个身份就是菏泽学院美术系的客座教授,他走进课堂,向学生们传授面塑技艺。其作品《天问》、《孔子》等也被该系收藏。

记者采访时看到,李效普家里的工作室,被他的作品、颜料、面料占去了多半。一件件作品,大有大的场面,小有小的精细,整齐地排列在玻璃橱窗里,它们也见证着李效普的付出与成长。

多年的锤炼,李效普的面塑技艺日渐成熟,他在继承菏泽传统面塑的基础上,博采众长,大胆创新,作品不霉不裂,形成了别具特色的面塑艺术风格。他可以在两厘米左右的核桃壳里,捏出不足1厘米高的好多个人物,《八仙过海》便是其创作的经典作品之一,人物的五官衣纹发丝清晰可见,参观者无不惊叹。

“面塑是我最热爱的事业,丰富了我的人生,作为具有独特魅力的民间艺术,应该得到更好的传承与发展。在视力条件允许的时候,我会去尝试在核桃壳里面塑造出更多的人物,创作出更多更好的作品来。”谈及今后的道路,李效普说。

文/图 记者 张慧